- 2006 Kunstverein St. Pauli

- 2016 »Parkplatztreffen« – Kunstverein St. Pauli

- 2019 »Cage Match« – Kunstverein St. Pauli

- 2020 »WELT IN TEILEN« – Kunstverein St. Pauli

- 2012 »WER ZURÜCK BLEIBT WIRD ZURÜCK GELASSEN–Tour« – Kunstverein St. Pauli

- Related Work Next Project

Kunstverein St. Pauli »Praxis der Orte – ein Modellversuch«

5.–18. Dezember 2023

»Vivo« Ottensen/Sportsbar, Hamburg

Räumliche Intervention mit

Shila Khatami

Jonas von Ostrowski

Andreas Peiffer

SpätiSpäti

Mitra Wakil & Fabian Hesse

Lily Wittenburg

Digitales Archiv KVSTP: Choreografiert von Malin Dorn & Ramona Kortyka

Ausgestellte Werke:

Kunstverein St Pauli

»PRAXIS DER ORTE«, 2023,

Räumliche Intervention im »VIVO« OTTENSEN / SPORTSBAR

Hamburg

Jonas von Ostrowski

»Objectivity and Matter (Stromkasten)«, 2023,

Maschinengewebter Polyesterstoff, Schaumstoff, Holz, 135 × 109 × 80 cm

Foto©MarcelStammen

Andreas Peiffer

»glass no.1«, 2023,

Stahl, Glas, 3 × 3 × 4 m

Foto©MarcelStammen

Kunstverein St Pauli

»PRAXIS DER ORTE«, 2023,

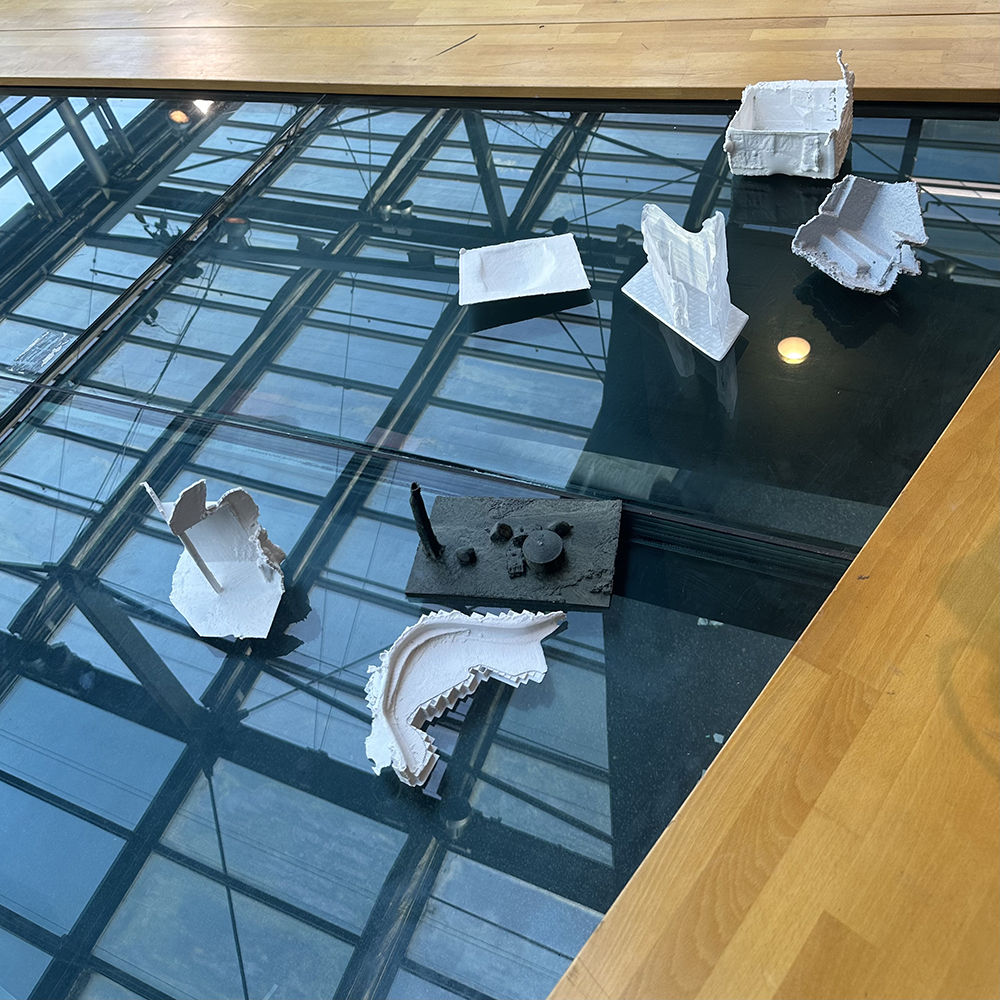

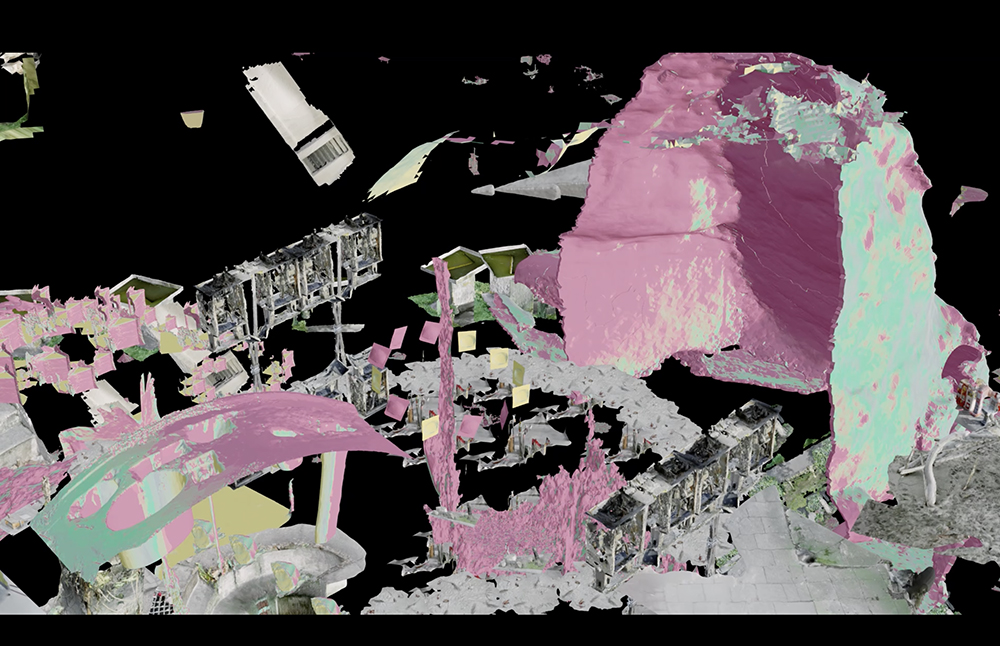

Digitales Archiv »Unorte«

3D-Animation basierend auf 3D-Drucken, verschiedene Materialien, Maße variieren

Postproduktion Mateo Bialokozowicz & Jan Kostrzewski

Choreografiertrt von Malin Dorn & Ramona Kortrtyka

Shila Khatami

»Geste«, 2023,

Flüssiggummi auf Glas, 16,4 × 3,5 m

Lily Wittenburg

»Es liegt etwas

heisses in der

Luft«, 2023

»Das Wetter in Shangri-La«,

2023, Schwefel, Eisenspähne,

Holzkohlepulver, Magnesium-

Pulver, Salz, Asche, Eisen,

Harze, Pigment u. A.

Mitra Wakil & Fabian Hesse

»Ohne Titel (Frame)«, 2023, 3D-Druck

(Biokunststoff Polylactides) und Augmented Reality

Experience, ca. 96 x 20 × 55 cm und webbased AR

spätispäti

»spätispäti«, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Drucker, Tisch, Waschbecken, Büromaterial, Stühle, Papier, Leim, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Teppich, ca. 5 × 5 m

Praxis der Orte

(von Lasse E. Nehmen)

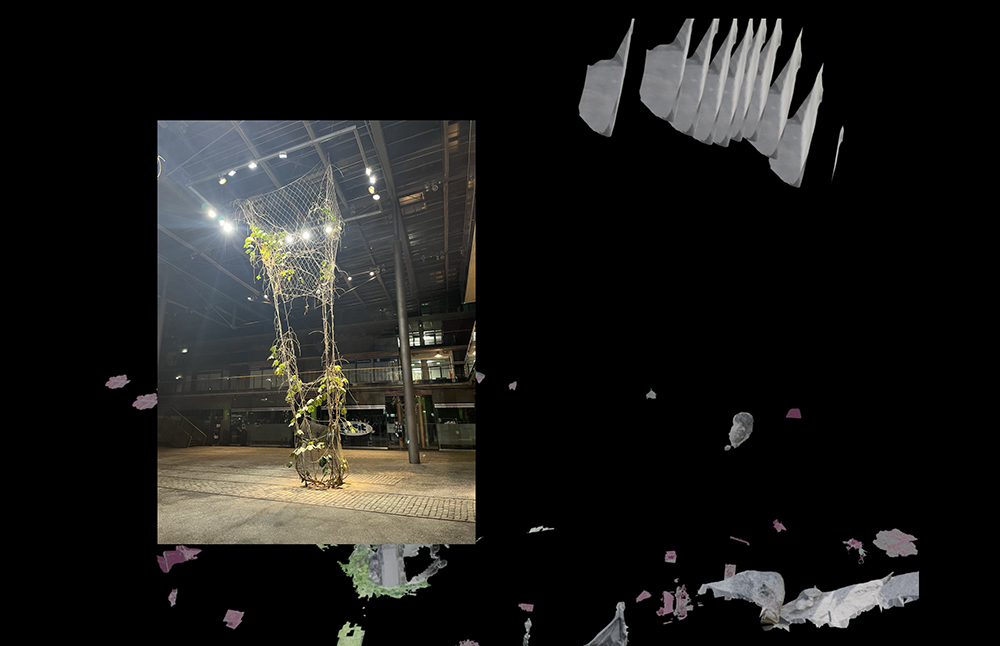

Was macht den Ort zum Ort? Nicht Ort wie Ortschaft, sondern wie: Ja, wie was? Worin besteht die Ort-haftigkeit eines Ortes? In seiner Nutzbarkeit? Einer räumlichen Definiertheit? Ist der Ort für den Raum, was der Moment für die Zeit ist? Und was tun Orte? Wie sprechen, wirken, interagieren sie? Folgt, was als Ort definiert werden kann, einem Regelwerk? Einer, nun, Ortografie sozusagen? Für den Kunstverein St. Pauli, der seit 2006 experimentelle Ausstellungsformen in urbanen Kontexten erprobt und etwa auf Baustellen, Parkplätzen und dem Hamburger Heiligengeistfeld Ausstellungen präsentiert hat, hat die Beschäftigung mit Fragen wie diesen Tradition. Auch »Praxis der Orte« bewegt sich im Paradigma solcher Überlegungen. Die im Hamburger Stadtteilcenter Vivo stattfindende Ausstellung beschäftigt sich mit Unorten, also Orten, die jeglicher Funktion entbehren oder deren Funktionen ins Leere laufen, die zufällig, ungewollt oder unpraktisch sind – Abseiten, tote Winkel, bauliche Anomalien, übersehe Objekte, Schlaglöcher. Diese waren Ausgangspunkt der Ausstellung und wurden bei Streifzügen durch verschiedene Großstädte mit einem 3D-Scanner erfasst und in digitale Modelle überführt – welche wiederum zum einen per 3D-Drucker zurück ins Stoffliche überführt wurden, als isolierte Miniaturen ihrer ins Stadtbild eingebundenen Realvorlagen, zum anderen digital archiviert.

Was die Annäherung an die und den Umgang mit der so entstandenen Materialsammlung anbetrifft, erhielten die eingeladenen Künstlerinnen eine carte blanche, was zu einem hier konkreten und dort abstrakten Arrangement unterschiedlichster Interventionen, Exponate und Performances geführt hat. Während Andreas Peiffer etwa eine Abseite aus dem Hamburger Stadtbild als imposante Skulptur aus Glas und Metall interpretiert, fragmentiert das Architektinnenkollektiv spätispäti das Vivo-Center und rekontextualisiert die entstandenen Einzelteile im Rahmen mehrerer interaktiv konzipierter Sessions mithilfe interessierter Besucher*innen als textile Collage, die wiederum Ausgangspunkt für Weiterverarbeitungen wird.

Nicht nur in der Arbeit von spätispäti steckt die Frage: Wer präsentiert hier eigentlich wen? Denn das 20.000 Quadratmeter fassende Vivo ist seit Jahren zum größten Teil funktionales Brachland – was es nicht nur zum perfekten Ort für die Ausstellung macht, sondern auch die Stadt veranlasst hat, das einst als größtes Bio-Einkaufscenter des Landes geplante Gebäude zur Schule umzufunktionieren. In seiner jetzigen Inkarnation wird es bald der Vergangenheit angehören. Insofern leistet »Praxis der Orte« auch eine Art invertierte Musealisierung, bei der die Ausstellung den Ausstellungsort dokumentiert.

Noch beherbergt das Vivo ein familiengeführtes Fitnesscenter, einen Fotogeschäft, eine Bar und ein paar wenige Zweigstellen behördlicher Einrichtungen. Auf den Bildschirmen der Bar, die sonst bis heute regelmäßig Fußballspiele zeigen, wird zur Vernissage ein Rundgang durch das digitale Unort-Archiv zu sehen sein, choreografiert von Malin Dorn und Ramona Kortyka. Das Archiv selbst ist als stetig wachsende Sammlung angelegt, die zukünftig Grundlage weiterer Arbeiten werden kann. Eine Auswahl der gedruckten Modelle wird in den vor der Bar stehenden Aquarien gezeigt.

Tagsüber im Vivo zu sein, fühlt sich regelrecht verboten an, so wenige Menschen sind hier. Herumzulaufen erinnert daran, wie es war, sich aus dem Unterricht zu stehlen und durch die leeren Flure der Schule zu wandeln. Insofern nicht unpassend, dass in der Ferne schon jetzt das ohrenbetäubende Rauschen der großen Pause zu hören ist. Die Arbeit von Mitra Wakil und Fabian Hesse – das per 3D-Drucker angefertigtes, quasi-anatomisches Modell eines ausgeschlachteten Fahrrads sowie qua augmented reality digital in den Raum integrierte Skulpturen – erweitert diesen Ort, der trotz eines unübersehbaren Fehlens eine zuweilen besinnliche Ruhe ausstrahlt, auf regelrecht organische Weise.

Im Vivo liegen Vorhaben und der unaufhaltbare Lauf der Dinge nahe beieinander. Scheitern, Durchhalten und pragmatische Übergangslösungen prägen die atmosphärische Uneindeutigkeit dieses Ortes. Wir ziehen um, informiert ein Aushang des zentralen Fundbüros. Und einer der Kasse Hamburg, direkt daneben: Wir sind umgezogen. Beide haben ihren Betrieb inzwischen an anderen Orten wieder aufgenommen. Shila Khatami wird die Glasfassade der einstigen Geschäftsräume der Kasse Hamburg für die Ausstellung um Zeichnungen aus Flüssiggummi erweitern und damit auf malerische Spuren im städtischen Raum verweisen. Die Verschmelzung von (vermeintlicher) Zufälligkeit und dem, was daraus entsteht, führt die Ausstellung und ihren Raum abermals zusammen. Ebenso wie die skulpturale Arbeit Jonas von Ostrowskis, der das Modell eines Verteilerkastens in ein aus Holz und Stoff gearbeitetes Objekt übersetzt, in dem Funktionalität und Gestaltungswille ähnlich zusammenzufinden scheinen wie im noch immer üppig bepflanzten Geistercenter.

Der Abstieg in die Tiefgarage des Vivo führt durch einen Raum, der dank Pflanzen, großer Steine und terrakottafarbener Wände ein auf wunderbare Weise seltsames Intro für die folgende, beinahe leerstehende Parkebene darstellt. Fast scheint hier ein Innehalten geboten, ein Moment der Kontemplation. Allzu passend wiederum ist, dass Lily Wittenburg ihren aus Zeichnungen und sphärischer Soundarbeit kombinierten Beitrag, der nicht zuletzt den Eindruck einer außerweltlichen Predigt evoziert und zu Vernissage und Finissage auch die interaktive Möglichkeit zu Karaoke beinhaltet, eben hier präsentiert wird.

So sehr die künstlerisch-konzeptuelle Auseinandersetzung mit dem Vivo gelegentlich die sogenannte Lost-Places-Fotografie in Erinnerung ruft, so deutlich wird auch: Das hier ist etwas anderes. Der Ort ist ungeeignet, um simples Pathos heraufzubeschwören. Das Vivo ist nicht verloren, nicht zerfallen, nicht verlassen. Es wurde nur lange übersehen. Und bald ist es etwas anderes.

Fotos ©MarcelStammen